ジェイムズ・ベニングは、1942年にアメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれ、70年代の初頭から今にいたるまで、50年以上にわたって精力的に活動を続ける実験映画作家だ。そのスタイルは、自身で16ミリカメラと録音機材をかついで現地まで赴き、そのあと編集も一人で手掛けるほぼ個人制作である。2009年以降は、デジタルカメラで撮るようになるが、ベニングは、一貫して自ら撮影する「風景」にこだわり続けた映画作家と言うことができる。

映画作家としてのキャリアもユニークで、野球の特待生としてウィスコンシン大学で数学の学位を得るが大学院を中退。コロラドで移民の子供たちに読み書きを教えるなどの活動をしつつ8ミリカメラで映画を制作しはじめ、再度1972年にウィスコンシン大学大学院に入学し33歳で映画の修士を取得している。

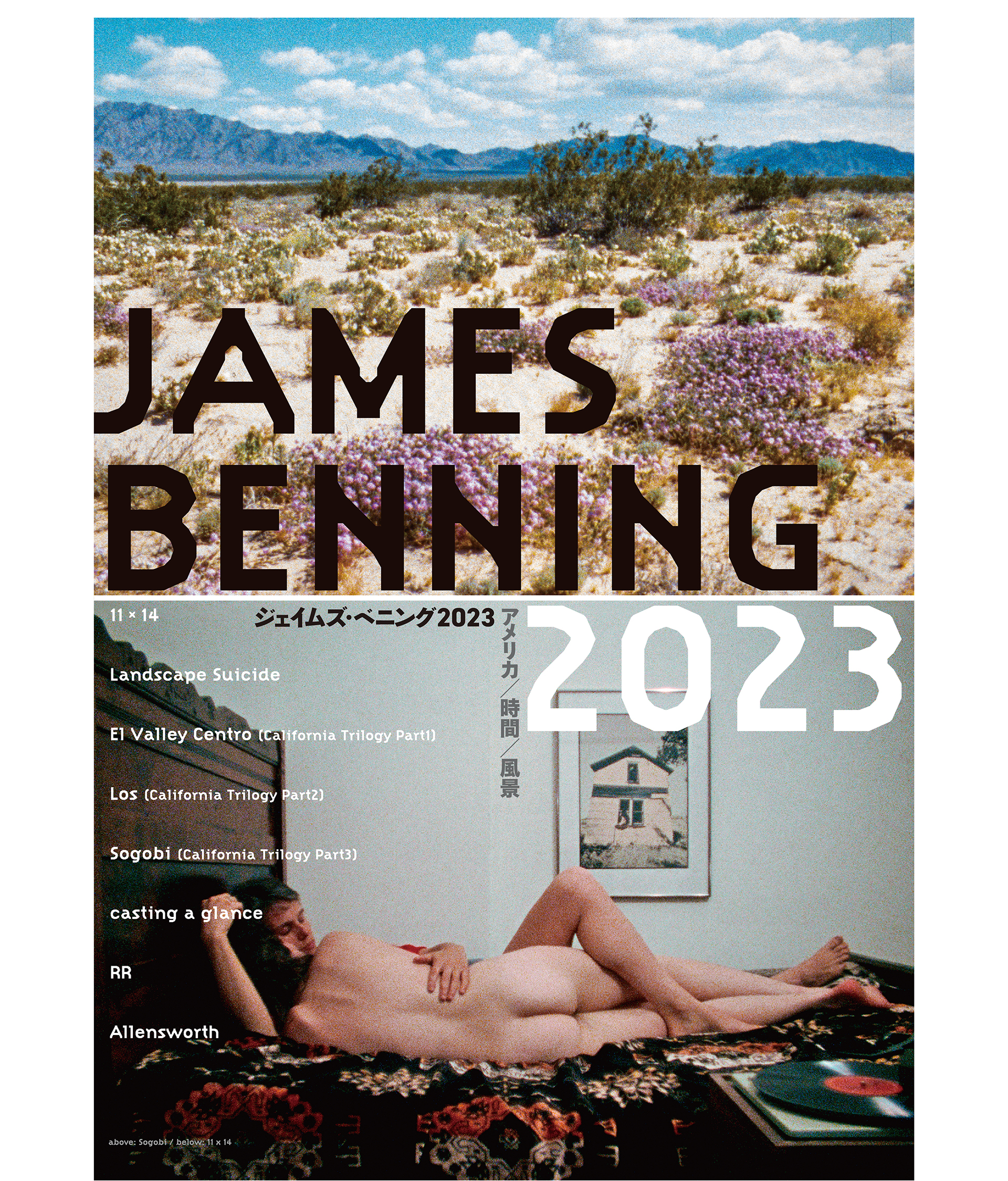

ベニングは、ホリス・フランプトン、マイケル・スノウらと交わる中で、自らも『11×14』などの「構造映画」的な作品を制作する。同時期に撮られた『One Way Boogie Woogie』も、『11×14』と同じく、出身地のミルウォーキー周辺の町や郊外の風景を撮影したものだが、『11×14』では異なっていた各ショットの持続時間が、すべて1分ずつの60ショットからなる60分の尺で、数学の学位を持つベニングらしく、極めて数学的な構造を持つ映画となっている。また、2000年前後に撮られた「カリフォルニア・トリロジー」も、それぞれ2分30秒の35個のショットから構成されている。

一方、ベニングは、80年代にニューヨークに拠点を移してから、それまでの身近な中西部の私小説的風景から離れ、過去の犯罪事件など、アメリカ社会の暗部をテーマにした『ランドスケープ・スーサイド』や『Used Innocence』を、そして、80年代末にカリフォルニア芸術大学で教職を得て、ロサンゼルスに移住してから、ユタ州の歴史をテーマにした『Deseret』や、自らが暮らすカリフォルニア州の自然、歴史、産業を検証した「カリフォルニア・トリロジー」を制作するなど、その興味は、国や地域やコミュニティなどの大文字の歴史や精神的風土に広がっていく。

そして、2000 年代に入ると、『13 Lakes』、『Ten Skies』など、風景と音だけから、その背後にある歴史や、時間の経過、つまり観る者に「物語性」をも感じさせることのできる作品をコンスタントに発表し、2007年には『RR』と『キャスティング・ア・グランス』という二本の傑作を、ほぼ同時期に撮り上げることになる。

その後、カメラをデジタルに持ち替えてからも精力的に映画を撮り続け、連続爆弾テロ犯のテッド・カジンスキー(ユナボマー)の小屋を再現し、四季を捉えた4つのショットだけで構成された『Stemple Pass』では、不在のユナボマーが確かに感じられ、最新作の『アレンズワース』では、カリフォルニア州初のアフリカ系アメリカ人によって統治された自治体アレンズワースの荒廃後の現在の風景を、12ヶ月にわたって5分ずつ捉えただけの映画なのだが、観る者は、かつてそこに暮らした人々の存在の痕跡のようなものを感じることができる。それは、「構造映画」の範疇を確実に超えるもので、実験映画研究の第一人者スコット・マクドナルドの言葉を借りれば、「ベニングはインディペンデント映画とハリウッド映画の橋渡しをするような映画作家」だということになるだろう。見事にフレーミングされたその風景は、映画ファンが興奮する極めて「映画的な」風景でもあるのだ。